クリニックレター

2024.03.15

クリニックレターvol.88 ノロウイルスによる食中毒について

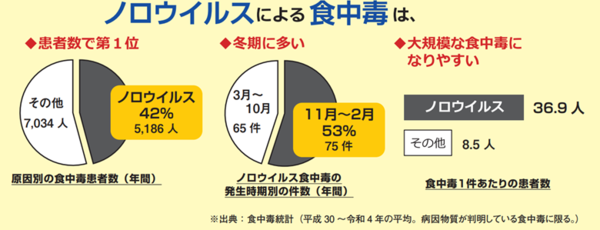

ウイルスが原因でおこる感染性胃腸炎は、1年を通して発生しますが、特に冬に流行すると言われています。代表的なものはノロウイルスです。今回のテーマは先日のカンピロバクターに続き、冬に猛威を振るうと言われているノロウイルスです。

【ノロウイルスとは】

ノロウイルスは主に11月から2月にかけて胃腸炎を起こすと言われています。少量のウイルス(100個以下)でも発症し感染力のとても強いウイルスで、保育園や高齢者施設など集団生活の場では、感染がひろがり大規模な集団発生を起こしやすいと言われています。

【細菌とウイルスの違いとは】

一般的には細菌(サルモネラ菌、ウェルシュ菌、カンピロバクター、黄色ブドウ球菌、腸炎ビブリオ菌、病原性大腸菌など)による食中毒は気温が高い時期に発生しやすいと言われていて、ウイルス(ノロウイルスなど)による食中毒は気温が低い時期に発生しやすいと言われています。

※アニサキスなどの寄生虫による食中毒は年間を通して発生します。

新型コロナの流行以降、食中毒の患者数は減少傾向にありましたが、2023年度は3年ぶりに増加に転じています。

【ノロウイルスの潜伏期間は?】

ノロウイルスの潜伏期間は通常24〜48時間(12〜72時間の範囲)です。つまり、ノロウイルスかも?と思った場合、ウイルスへの暴露のタイミングは症状の出始めた段階から1から2日程度遡る必要があるということです。例えば、夜中に突然下痢や吐き気などの症状が出た場合、夕食に何か悪いものを食べたかなと考えがちですが、実際には前日の夕食や昼食が原因だったり、前日会っていた友人からの感染だったりする場合があるということです。

【ノロウイルスの症状は?】

症状の発症は通常急激です。数時間前までなんともなかったのに、急に症状に苦しまされることになります。ノロウイルス感染症の典型的な症状には、吐き気、嘔吐、水様性の下痢、お腹の痛みがあります。特に嘔吐は他のウイルスによる胃腸炎と比べても顕著なことが知られています。発熱は軽度と言われており、多くは1日から2日で改善します。ただ、下痢やおう吐が続いた場合は乳幼児や高齢者は脱水症状を起こす場合があるので水分補給につとめ、早めに医療機関を受診してください。

【感染経路は?】

①食品からの感染:

食品としては生野菜、果物が多く、続いて貝類が多いようですノロウイルスといえば牡蠣のイメージが強いかもしれませんが、野菜や果物でも注意が必要で、実際感染した場合にはこのような食品をいつ食べたかを思い出してみると良いかもしれません。

冬の味覚、牡蠣のイラストです。とても美味しいですけれど、食中毒には気をつけたいですね。

②人から人への感染:

コロナウイルスのように主に飛沫感染で広がっていくわけではありません。主要な感染経路は糞口感染(ふんこうかんせん)と言われるものです。ウイルスが感染者の便から排出され、そのウイルスの付着によって感染が広がるのです。「まさか便を触るわけではあるまいし」と思われるかもしれませんが、お尻を拭いた手で触った便器の周囲などに付着したり、手指洗浄が甘い場合には、手指に残存したウイルスによって感染が広がっていくことになります。ウイルスは目に見えないので、このようなことは無自覚に起こりえるのです。

【予防法は?】

ノロウイルスはアルコールを含む一般的な消毒液では効果が低いため、塩素系消毒液や加熱による消毒を行います。特に冬の流行期には手洗いを徹底することが非常に重要です。残念ながらアルコールではウイルスは除去できません。このため、手洗いは石鹸と水を使用することが推奨されます。

※ノロウイルスを不活化(感染力を失わせる)するためには加熱も有効です。加熱が必要な食品は中心部分を85℃~90℃で90秒間以上の加熱をしましょう。

厚生労働省HPより

【最後に】

乳幼児、高齢者や免疫の低下したした方などは重症となることがあり、高齢者などでは吐物による窒息の原因となることもあります。また、ノロウイルスに感染した人は症状が治まっても1か月余り糞便などを通じてウイルスを排出し続けていることがあり、このことにも注意が必要です。少しでも危ないと思ったら受診して、ご相談をいただくようにお願いいたします。