クリニックレター

2024.12.16

クリニックレターvol.103 「胆石症・胆のう炎について」

忘年会シーズンを迎え、美味しい料理やお酒を楽しむ機会が増える一方で、つい食べ過ぎてしまうことも多くなるのではないでしょうか。また、冬に近づき気温が下がると、体が冷えやすくなり、血流や代謝が低下しがちです。このような状態が続くと、体に脂肪が蓄積しやすくなるだけでなく、コレステロール値が上昇し、胆石が形成されるリスクが高まります。その結果、胆石が詰まることで胆のう炎を引き起こす可能性が増すことがあります。

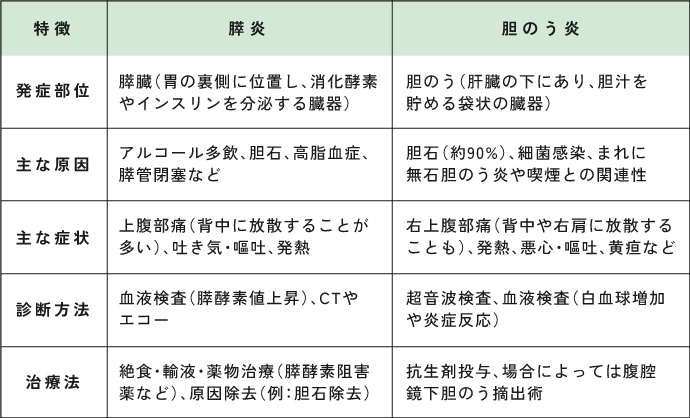

なお、直近のクリニックレターでは「膵炎」についても取り上げました。胆のう炎と膵炎はいずれも腹痛を伴う病気ですが、原因や影響を受ける臓器が異なります。胆のう炎は、胆のう(肝臓と十二指腸をつなぐ管の途中に位置する、西洋梨のような形をした臓器)に炎症が起こる病気で、主な原因は胆石です。一方、膵炎は膵臓に炎症が生じる病気で、アルコールの過剰摂取や胆石が原因となることが多いです。

これらの病気は症状や治療法が異なるため、正確な診断と適切な治療が欠かせません。年末年始の楽しい時間を健康的に過ごすためにも、食べ過ぎや飲み過ぎに注意し、体を冷やさないよう心がけましょう。

ACイラストより

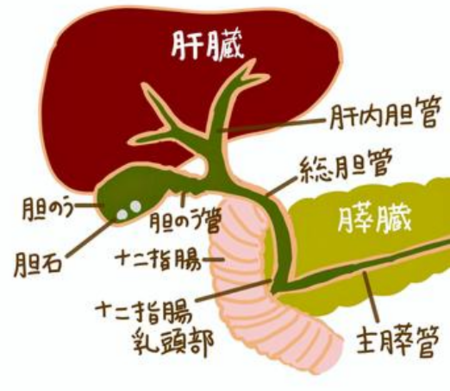

胆のうとは

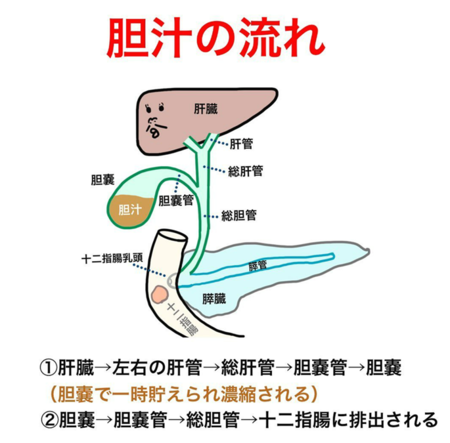

胆のうは、肝臓で作られた胆汁を一時的に蓄え、脂肪を消化するために備えている臓器です。胆汁とは、脂肪の消化に必要な消化液であり、肝臓では毎日約600ミリリットルもの胆汁が作られています。胆汁は、食事中の脂肪や脂溶性ビタミンの消化・吸収を助けるだけでなく、有害物質や不要なコレステロールを排泄する役割も果たしています。

食事を摂ると胆のうが収縮し、胆汁が腸へと排出される仕組みになっています。しかし、高脂肪の食事や細菌感染などが原因で、胆汁が凝縮・結晶化して胆石が形成されることがあります(胆石症)。

胆石症は、人間ドックなどの超音波検査(腹部エコー検査)で、約10人に1人の割合で見つかると言われています。特に中高年の男性で多い傾向がありますが、2~3割は無症状で経過することが知られています。

ゴロー勉消化器編より

胆のう炎

症状のない胆石症の場合には、通常、治療の必要はありません。しかし、胆石が胆のうの出口に詰まると、急激で激しい痛み(胆石発作)を引き起こすことがあります。この痛みは、特に脂肪分の多い食事を摂った後や夜間に、右肋骨の下やみぞおちに感じることが多いのが特徴です。痛みが一時的で時間の経過とともに収まる場合もあり、ただの腹痛と勘違いされることも少なくありません。

しかし、胆石が胆のうの出入り口を塞ぎ続けると、胆汁の正常な流れが妨げられ、胆管内の圧力が上昇します。これにより、胆汁の流れが悪くなり、十二指腸にあるはずの膵液や腸内細菌が胆管内に逆流して炎症を引き起こします。この状態が「胆のう炎」です。

特に膵液には強力な消化酵素が含まれているため、胆管や胆のうに逆流すると粘膜を傷つけ、炎症をさらに悪化させる可能性があります。そのため、胆のう炎が疑われる場合には、早期の診断と治療が必要です。

胆汁と膵液は、体内で消化を助ける重要な役割を果たしており、それぞれの障害による症状が似ている場合もあります。以下に、胆のう炎と膵炎の違いについて簡単にまとめておきます。

胆汁と膵液の役割

胆汁

脂肪の消化・吸収を助け、肝臓で解毒した分解物を排泄します。

膵液

タンパク質、炭水化物、脂肪など食物成分の大部分を分解する消化液です。

急性症状の場合、入院や手術が必要となるケースがあるため、上記の表のようなリスクがある方は早期の受診をおすすめいたします。

胆のう炎・胆石の予防法

胆のう炎を予防するためには、まず胆石の発生を防ぐことが重要です。以下のポイントを意識して生活習慣を整えましょう。

脂っこい食べ物を控える

高脂肪の食事は胆汁の負担を増やし、胆石形成のリスクを高めます。バランスの良い食事を心がけましょう。

不規則な食事を避ける

規則正しい食事時間を守ることで、胆汁の適切な排出を促進します。

適切な水分補給

1日約2リットルの水分摂取が推奨されます。十分な水分を取ることで胆汁の流れをスムーズに保ちます。

食物繊維を多く摂取する

野菜、果物、魚介類などを積極的に取り入れ、食物繊維を十分に摂取しましょう。これによりコレステロールの過剰吸収を抑えることができます。

定期的な健康チェックを受ける

超音波検査や血液検査を受けることで、胆石の早期発見が可能です。

※特に40歳以上で肥満傾向のある方はリスクが高いため、より一層の注意が必要です。

最後に

胆石症や胆のう炎は、多くの場合、超音波による破石や腹腔鏡下手術で治療が可能です。ただし、胆のうに炎症や癒着がある場合には、開腹手術を選択せざるを得ないこともあります。治療の方法は症状の程度や患者さんの状態によって異なるため、専門医の判断が必要です。

症状が気になる方は、早めに医療機関にご相談ください。健康診断の結果と合わせて検査を受けることで、早期発見・早期治療が可能になります。当クリニックでも実施可能な検査がありますので、どうぞお気軽にご相談ください。